酒精とは?食品添加物としての用途や効果

目次

酒精とは? 食品添加物としての用途や効果

こんにちは!

玄米御飯と具だくさんみそ汁とぬか漬けと発酵食品が大好きな玄米販売専門店店長の平井です。

発酵食品って色々な物が販売されていますが、

上手に使いこなしていますか・・・?

作り置きしておくことにより

簡単に美味しく調理が楽しめるのです!

販売するお店は沢山ありますが、

販売しているオーナーが、

実際に美味しく使いこなしている方はごく僅かだと思います。

そこで、実際に

私がいつも使いこなしているレシピを紹介しています^^

作っておくと、

調理するときの時間短縮になります^^

和える・炒める・かける・混ぜ込む等々

あっと言う間に食事ができちゃいますよ!

上手に活用してね。

酒精とは?

食品添加物としての用途と効果

酒精という物質を知っていますか?

言葉の雰囲気では、なんとなくお酒の元になりそうな物質か、その逆に、お酒から作られた調味料のようなものをイメージしやすいかもしれませんね。

酒精とは、実は、味噌をはじめ。さまざまなものに使われている食品添加物。いったいどんな効果があって、どんな目的で使われているものなのでしょうか。そして、危険性や毒性などはないのでしょうか。

酒精って何?

酒精は「しゅせい」と読み、発酵アルコールのことです。

成分は醸造用のエチルアルコールと同じで、食品添加物に指定されています。

アルコールの種類

アルコールには食用に使用できる発酵アルコールと工業用に使用する合成アルコールがあります。

発酵アルコール

発酵アルコールは、一般飲食物添加物(一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるもの)に分類されています。

発酵アルコールは、糖蜜やサトウキビなどの糖質と、とうもこし、さつまいも、じゃがいもなどのデンプンを原料とし、それらを糖化、発酵後、蒸留して作られています。

合成アルコール

合成アルコールは、石油から得られるエチレンを原料にして作られます。

酒精とアルコール・エタノール・エチルアルコールの違いは?

すべて同じです。

アルコールは、エチルアルコールやメチルアルコールなど、アルコール類の総称です。

ただし、単にアルコールというときは、エチルアルコールのことを指している場合がほとんどです。

また、エタノールは国際化学命名法(※1)の名称でエチルアルコールが慣用名(※2)、日本語名称が酒精なのです。

(※1)国際化学命名法とは

IUPAC命名法とも呼ばれ、国際機関IUPAC(International Union of Pure and Applied Chemistry):国際純正・応用化学連合が定める、化合物の体系名の命名法のこと。

(※2)慣用名とは

化合物の発見・発明者が命名した名称のこと。

酒精に表示義務はあるの?

酒精には表示義務があります。

そのまま「酒精」と表示される場合もあれば、「アルコール」「エタノール」と記載されることもあります。

酒精の用途と効果とは?

使用する食品によって用途は異なりますが一般的は殺菌のための殺菌料として使用されます。

酒精は要はアルコールのことなので殺菌に使用されます。アルコール殺菌という言葉はよく聞きますよね。

また酒精には、発酵を止め、二酸化炭素(炭酸ガス)の発生を抑える効果があります。

酒精がよく使われている食品といえば、味噌

味噌は発酵食品ですが、実は酵母が発酵するときは、二酸化炭素が発生するのです。

二酸化炭素が発生するとどうなるのかというと、容器が変形したり、膨張したり。家庭でも、しばらく置いておいたお菓子などの袋がパンパンに膨らむのを見たことがあるのではないでしょうか。あのような現象を引き起こすのです。

それを防いでくれる(発酵を止める)のが酒精なのです。

酒精以外に味噌の二酸化炭素発生を抑える手段はないの?

二酸化炭素を抑えるためには、酵母のはたらきを止める必要があります。

そのため、食品を加熱殺菌しても同様の効果が得られます。

また、食品に酒精を入れず、発生した二酸化炭素が抜けるように容器に工夫を施した商品もあります。

ただし、こちらはコストがかかるため、価格も高めになります。

味噌のほかはどんなものに使われているの?

酒精は味噌のほか、魚介類の加工品や麺類、お菓子などさまざまな食品に使われています。

また、みりんや醤油といった調味料にも、日本酒やワイン(酒精強化ワイン)、焼酎といったお酒にも使われていますし、さらには消毒用のアルコールなどにももちいられています。

酒精強化ワインとは

ワインの一種でスペインのシェリー酒やポルトガルのポートワインなどがありますが、これらは酒精を醸造過程で添加して作られている酒精強化ワインです。

これらのワインは気温が高い地域で作られており、他のワインと比べると腐敗や酸化が早く進み保存性が良くないゆえに酒精(アルコール)を殺菌の目的で添加するのです。

酒精に危険性や毒性はあるの?

まずはじめに、酒精は食品添加物です。

食品添加物とは、食品安全委員会による安全性テストを経た上で、厚生労働省が使用許可を出しているものですから、定められたラインはきちんとクリアしたものだということ。

それを踏まえた上で、注意しておきたいのは以下のとおりです。

酒精が加えられた食品に健康効果はありません

すでに述べたとおり、酒精を加える目的は酵母のはたらきを止めて二酸化炭素の発生を抑えることです。

しかしながら、味噌もそうですが、身体にいいとされているのは発酵食品だから。すなわち、酵母が生きているからなのです。

つまり、酵母のはたらきを止めてしまっている食品に健康効果はありません。

酒精の成分はアルコールと同じ

酒精=アルコール=エタノール=エチルアルコールですから、酒精もお酒と同じです。

食品添加物としてもちいられている以上多量にはなりませんから、普通に食用、引用しているぶんには問題ありませんが、アルコールに弱い人は、とくに摂取量に気をつけたほうがいいでしょう。

酒精をすすんで摂取するメリットはとくにありません

酒精がもちいられるのは、二酸化炭素の発生を抑えるためという、あくまでも生産時の都合。

酒精を摂取することによって得られる健康、美容の効果はとくにないので、できれば酒精の使われていないものを選びましょう。

とくに味噌は、本来、大豆・こうじ・塩のみで作られる発酵食品です。

その健康効果は立証されており、がんの予防に役立ったり、生活習慣病を改善したり、骨粗鬆症や老化を防いだりとさまざまな嬉しい効果が得られます。

そういったせっかくの効果、効能も、酒精を添加することで台無しになってしまうのです。

酒精は積極的に摂らなくても、避けなくても大丈夫

せっかくの効果や効能を得るためにも、食品はできれば酒精が使われていないものを選びたいものです。

しかしながら、摂取したからといってとくに危険性が高い物質ではないことも確か。

すすんで摂りたい成分ではありませんが、かといって、どうしても避けなければいけないとまでは考えなくても大丈夫ですよ。

当店の無添加完熟味噌は、

「酒精」は使っていません!

原材料は、麹・大豆・塩 だけです!

詳しく知りたい方は下記のリンクを参考にして下さい!!

完熟無添加味噌のすすめ

みそ汁の大切さを伝授します!

手作り発酵食品のすすめ!

発酵食品は自分で作れば良いのです!

そうすれば保存料(添加物)は一切必要ありません。

でも自分で作るのはちょっと不安・・・?

という方、

当店では各教室もやっていますので、

ぜひ参加して下さい!

作るだけではなく、

美味しい使い方のレシピも伝授しています。

この美味しい使い方が一番大事なのです。

材料を販売している所は山ほどありますが、

作ってからの、

美味しい使い方を教えてくれるお店はほとんどありませんよね!

だから、

作ってはみたものの、

使い切れずにそのままになり・・・

となってしまう方が多いのです。

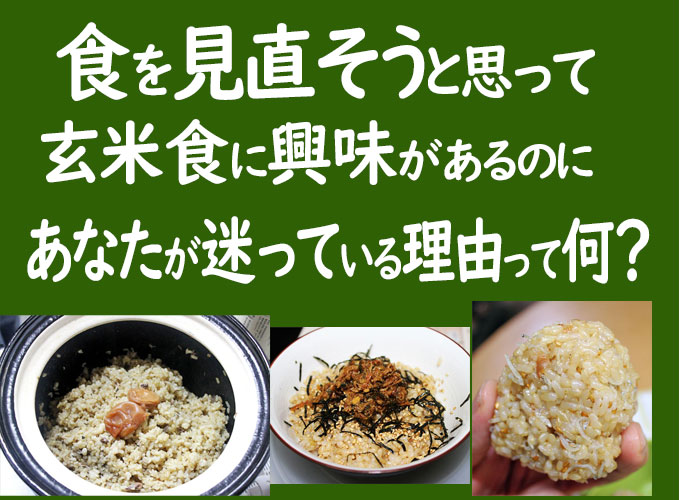

玄米食と発酵食品は一緒にいただくのが良いのです!

詳しく知りたい方は下記のリンクを参考にして下さい!!

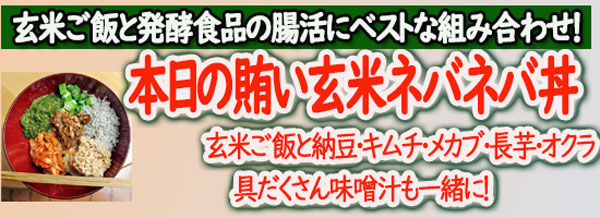

腸活玄米ネバネバ丼のすすめ

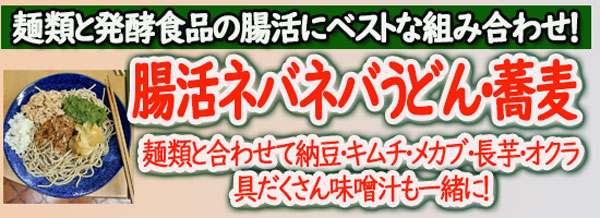

腸活ネバネバうどん・蕎麦のすすめ

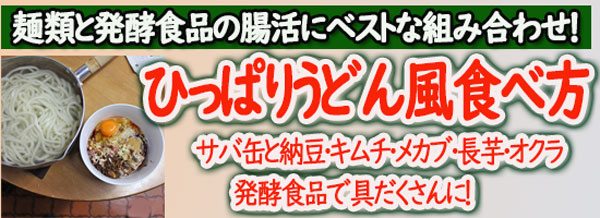

腸活ネバネバひっぱりうどん風食べ方のすすめ

納豆って、身体に良いと思って食べていますよね!

納豆に付属されているタレって、

何から作られているか確認したことありますか?

もっと詳しく知りたい方は下記のバナーをクリックしてね!

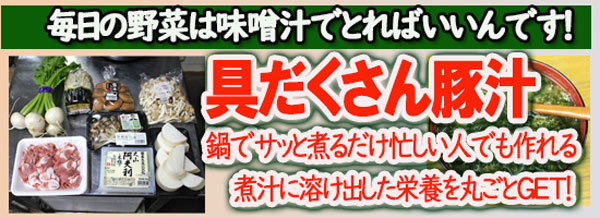

具だくさん豚汁のすすめ

完熟無添加味噌のすすめ

みそ汁の大切さを伝授します!

手作り発酵食品のすすめ!

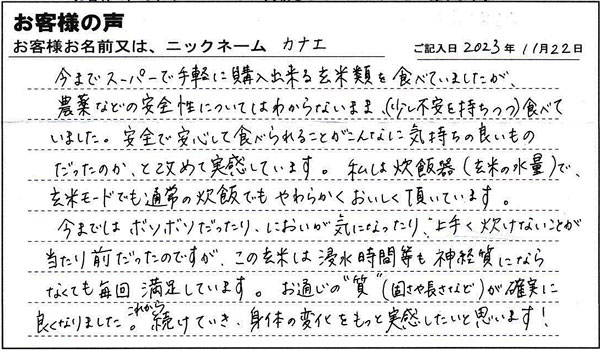

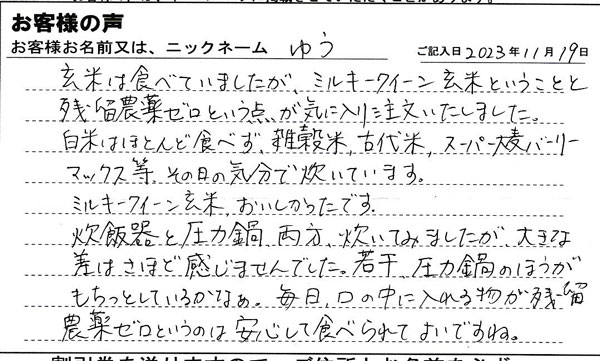

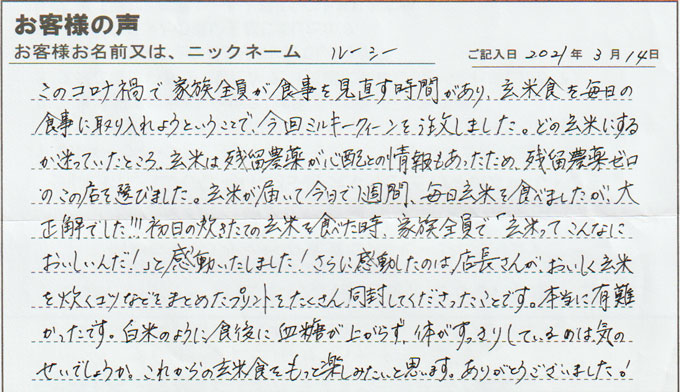

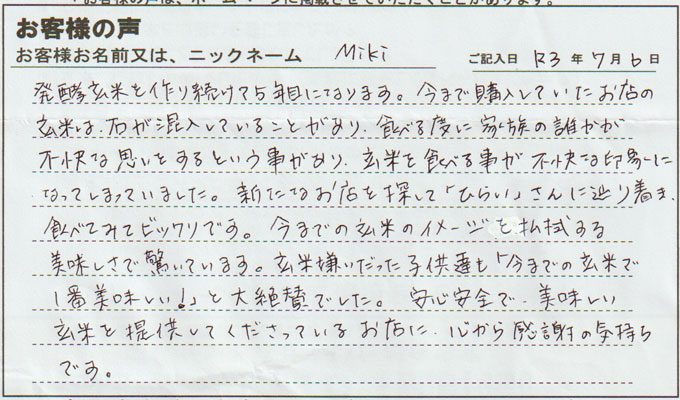

お客様から「玄米ご飯が美味しく食べられました!」とお手紙を頂きました

お客様の声は2,800通以上あります!

最新のお客様の声は随時アップしています。

こちらを見てね!

玄米炊き方・食べ方教室参加者募集

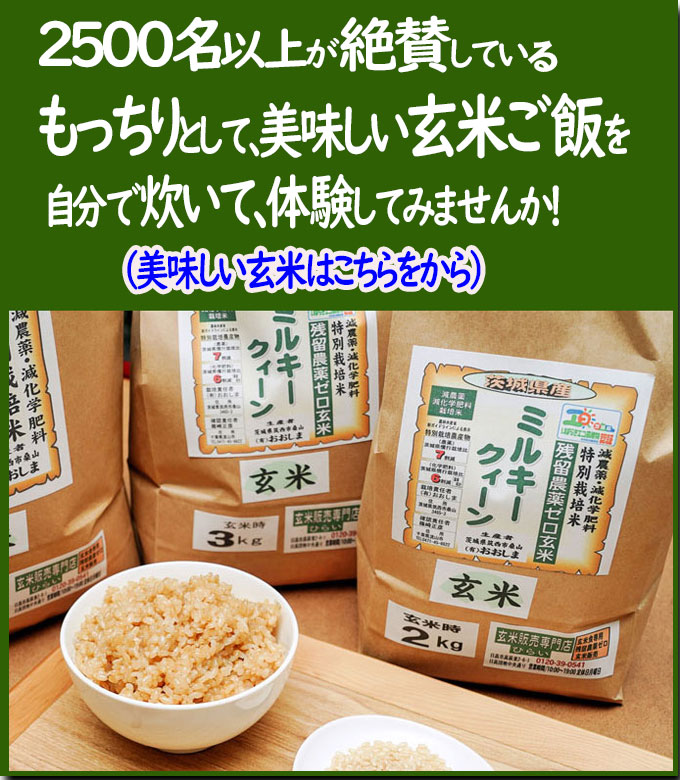

玄米食専用残留農薬ゼロ・玄米食最適米、ミルキークィーン

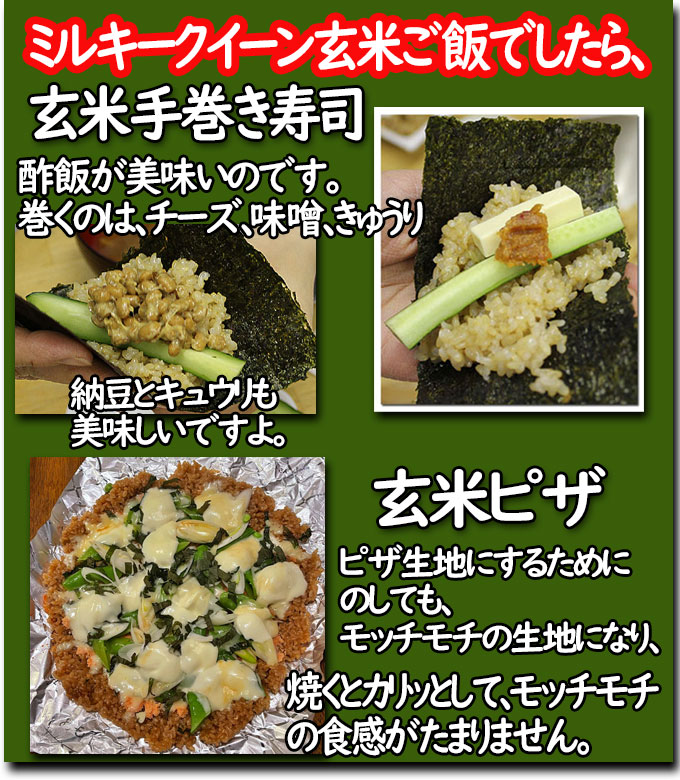

玄米ご飯を美味しく食べるためのおとも!

もち麦のすすめ

ぬか床教室

店長が育てた熟成ぬか床の販売もしています

醤油麹の作り方・美味しい使い方

初めての玄米食を失敗しない方法!

初めての玄米食を美味しく食べるための三種の神器

手作り味噌教室は参加者募集しています